MERRY CHRISTMAS!!

今日はクリスマスですね。

昨日のイブは、近所のスーパーでは売っていなかったタリア・テッレ(太麺パスタ)とワインの買出しのついでに、一度見に行きたかった表参道の新イルミネーション“AKARIUM(アカリウム)”を見に行ってきました。

1998年まで行われていた欅並木のイルミネーションの頃は、表参道だけでなく周辺の道路にまで爆発的な渋滞が毎回押し寄せていたので、今回は渋谷の方から迂回して青山通りの旧紀ノ国屋跡の裏の駐車場に車を停めて歩きました。

さすがに表参道は渋滞していましたが、人は思ったよりも少なくゆっくりと見る事ができました。

発光ダイオードを使用している為電力使用量が少なく、木を傷つけることもないこの“AKARIUM”は、環境に優しい新時代のイルミネーションとして注目されています。

表参道ヒルズの一角にある復刻された同潤会アパートの一部(左下写真)が、私が学生の頃よく訪れた表参道の当時の姿を忍ばせます。

右下の写真は、チャリティー募金をするともらえる“AKARIUM”の限定雑誌。

広告が多いのはお約束ですが、表参道エリアのスウィーツ特集は充実しており、私も思わず買いに行きたくなってしまいました。

この“AKARIUM”は、来年1月8日まで行われています。

まだ見に行かれていない方でお近くまで行かれる機会のある方は、是非足を伸ばしてみて下さい。

記事一覧

AKARIUM @OMOTESANDO

GENTLEMEN`S SUMMIT "CHRISTMAS PARTY"

本年に入って活動を活発化させているのが、都内の若手有力テーラーを中心に結成されたグループ“GENTLEMEN`S SUMMIT(ジェントルメンズ・サミット)”。

そのGENTLEMEN`S SUMMITのクリスマスパーティーが昨晩渋谷区内の某所(左上写真)で開催され、お誘いをいただいたのでお邪魔してきました。

GENTLEMEN`S SUMMITのパーティーにお邪魔したのは、今年のNEW YEAR PARTYに引き続き2度目。夏のパーティーは出張の為参加できませんでした。

毎回参加者も増えているようで、今回もスーツ業界関係者を中心に、関連業界、マスコミの方など非常に多くの方がいらしていました(右上写真)。

また、以前に比べ女性が多かったのも印象的でした。

弊社のお取引先様にも多くお会いできましたが、ALL ABOUTとTHE SUITS CATALOGで大変お世話になったライターのお二人にも久しぶりにご挨拶でき、ようやく直接お礼を申し上げることができました。

ジャズの演奏(左下写真)などエンターテイメントも充実していましたが、クライマックスは5人のSEXY DANCERSによるショータイム(右下写真)。

妖艶な踊りに、私を含めた男性参加者は会話を忘れて見入ってしまいました。。。

師走の喧騒の中都会の片隅で、大人達の夜は更けていきました。

YORKSHIRE③ FOUNTAINS ABBEY

ヨークシャー北部の町 RIPON(リポン)から約4マイルの場所に位置するのが、世界遺産に登録されている英国最大の修道院遺跡 FOUNTAINS ABBEY(ファウンテンズ・アビー)です。

1132年、13人のベネディクト会修道士によって設立されたこの修道院は、その本来の役割を終えた後も美しい遺跡として人々に愛されてきました。

ヨークシャー地方の学校に通う児童・生徒にとっては、定番の遠足コースだそうです。

敷地内には STUDLEY ROYAL WATER GARDEN(スタッドリー・ロイヤルウォーターガーデン)という、池を囲んで造られた美しい庭園も広がっていて、散策を楽しむ事ができます。

私は学生時代に一度行った事があったのですが、今回英国内でもお客様のアテンドをしていて、ちょうどその日の午後のアポイントがキャンセルになった為、ウッドハウスから借りた車でドライブがてらお連れしてきました。

写真をご覧いただければお分かりいただけるように、当日は快晴で、平日だった為人も殆どおらず貸切状態。

あまりにフォトジェニックな美しい光景に興奮し、デジカメで写真を撮りまくってしまいました(写真をクリックしていただくと拡大できますので、是非ご覧下さい!!)。

“英国はCOUNTRY SIDE(カントリーサイド=田舎)が一番美しい”とよく言われますが、ヨークシャーには見て廻る名所がたくさんあり、ドライビングコースにも事欠きません。

ロンドンも捨て難いですが、ヨークシャーなどの美しいカントリーサイドも、まだ行かれたことのない方は是非一度お訪ね下さい!!

#シリーズでお届けしてきたこの“海外出張シリーズ”は、今回で一旦終了とさせていただきます。お付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。

次回の海外出張は、来年の2月を予定しております。

また色々とトピックスを探してきますので、どうぞお楽しみに!!

GINZA 13 DECEMBER

“忘年会”。

その年にあった嫌なこと悪い事を忘れるために飲んで、気持ちを切り替えて新しい年を迎える。欧州各国にはない習慣ですが、アジアの他国(中国、韓国など)はいかがなのでしょうか?

欧州各国の年末はやはりクリスマスの存在が大きく(商業的にも、宗教的にも)、新年は年越しのカウントダウン以外には殆ど行事はありません(会社も2日から営業です)。

さて一昨日、現在全国で16店舗のオーダースーツショップを展開し、その存在感が業界でも注目されている某オーダースーツチェーン様の東京エリアの忘年会が銀座であり、ご招待をいただいたのでお邪魔してきました。

本部の方、各店舗のスタッフの方をはじめ、弊社のような取引先も多く参加しており、普段なかなか会えない方々とお話する事ができました。

男性比率が高いのはこの業界のお約束で、開始直後の時点では男性比率100%(左上写真)。

その後、お1人だけ女性スタッフの方が遅れて到着されましたが、その他の43人は全員男性でした。私は高校時代男子校だったので、こういうノリは決して嫌いではありませんが、女性スタッフの方は少しビックリされてのではないでしょうか。

今でこそ、若い方々にもオーダースーツが認知されてきて、業界の先行きにも多少明るさが見えてきましたが、それでも業界全体としては今後の課題が山積みです。

しかし、元気一杯の若いスタッフの方々と話していると嫌なことも忘れ、“来年も頑張るぞ!!”とモチベーションも上がります。最後にはビンゴ大会で盛り上がり、楽しい忘年会は終了しました。

幹事の方々は大変お疲れ様でした!

皆様にとって、2006年はどんな一年でしたか?

今月は飲む機会が多いと思いますが、くれぐれも飲み過ぎることのないよう、皆様ご自愛下さいませ。

P.S.

各分野のプロがガイドする有名情報サイト“ALL ABOUT”に、エドウィン・ウッドハウスに関する記事の第2弾が掲載されています。

http://allabout.co.jp/mensstyle/mensfashion/closeup/CU20061214A/

今回は、4代目共同経営者の一人で10月に来日した、ジョン・ゴント氏へのインタビューがメインです。是非、ご覧下さい!!

VINTAGE FABRICS

今日は、ヴィンテージの服地についてお話をしたいと思います。

実は、弊社の昔からのお取引先である地方のテーラーさんが引退してお店を閉めることになり、弊社から以前お買い上げいただいた服地を委託販売してもらえないか?というご要望がありました。

そこで服地をお預かりすることになったのですが、みな20年位前の服地で、まさに弊社が長年に亘って扱ってきたオーダーメイド用服地の貴重なアーカイブの一部でした。

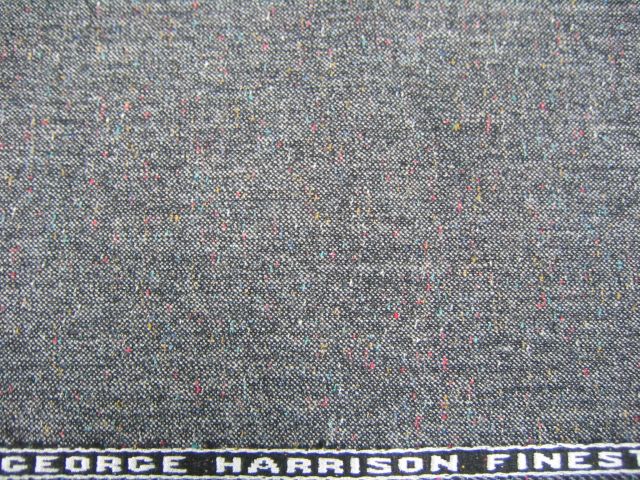

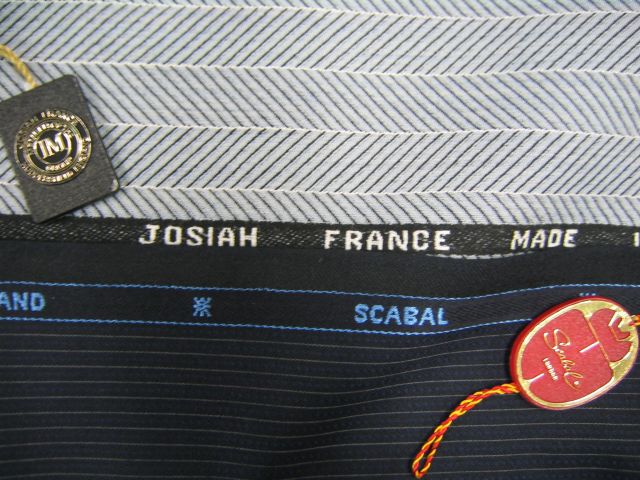

輸入服地は殆どが英国もので、“GEORGE HARRISON(ジョージ・ハリソン)”と呼ばれていた頃のハリソンズ(右上写真)、今はもう無くブランド名として残っているかつての名門“JOSIAH FRANCE(ジョシュア・フランス)”、英国製の“SCABAL(スキャバル)"(左下写真)などから、かつての有力ミルでテイラー&ロッヂの現社長 ゴードン・ケイ氏などを輩出した“LEAROYD(リーロイド)”のものなど全て1点ものです。

現在はスキャバルの傘下となっている、名門ロンドンマーチャント“WAIN SHIELL(ウェイン・シール)”のものも数点ありました。

ヴィンテージ服地は、オーダーメイドスーツが再び脚光を浴びている中で近年注目を集めています。

色々な考え方があると思いますが、あまり古過ぎるものはカサカサになっていて、湿気を“呼吸”するというウールの大切な機能が損なわれているものが多い為、私はこれ位の年代のものが実際に着用して雰囲気を楽しむにはちょうどいいと思います。

英国の服地産業が最も栄えていた時代に織られていた服地は、打ち込みも仕上げもよく、現在ではなかなか見られないクラシックな色柄も魅力です。

今回は輸入服地より国産服地の方が数が多かったのですが、国産服地の中には弊社が長年展開してきたオリジナルブラド“MAXIMTEX(マキシムテックス)”も多く含まれています。

バンチではなく、着分の展示販売が主流だった時代に服地に付けられていた“SEAL(シール)”と呼ばれるブランドタグも、弊社が昔使用していた懐かしいものが付けられています(右下写真)。

このデザインは15年程前まで使われていた弊社の社章なのですが、子供の頃に当時須田町にあった古い社屋に遊びに行くと、社内のいたる所で見かけられたのを覚えています。

倉庫内に満ちたウール独特の匂いが思い出され、少しノスタルジックな気分になってしまいます。

#今回の委託商品に関して、弊社のお取引先で興味をお持ちのお客様は担当までお知らせ下さい。サンプル等作っておりませんので、お越しいただけるお客様に限らせていただきます。

また、数量が限られておりますので、無くなりしだい終了させていただきますのでご了承下さい。

YORKSHIRE② SHOOTING

昨年から私がハマっていて、ウッドハウスに行く度に連れて行ってもらっているのがシューティング(射撃)です。

英国のカントリーサイドに住むアッパーミドルクラス以上の紳士にとっては、ハンティング(狩猟)は今もたしなみの一つなのですが、猟期と場所などが厳しく定められているハンティングの練習用として、シューティングの練習場が各地に設けられています。

これはいわゆる“クレー射撃”と呼ばれているもので、敷地内の各所に設置された機械から発射される、硬い粘土のような素材で出来た円盤を打ち落とします。

縦方向、横方向、斜め方向といろいろなバージョンがあるのですが、これがなかなか難しく簡単には当たりません。

まあ、実際の鳥もそんなに簡単に打ち落とせる訳ではないので仕方ありません。

2段式の散弾銃を使用するのですが、2発目でも当たればラッキーです。

始めたばかりの頃は構え方が悪かったのか、発射の強い反動で銃床が右腕の付け根部分にあたりよく内出血したのですが、最近はようやくなくなりました。

よく英国のカントリージャケットなどで前肩の下の胸部分にガンパッチが付いているものがありますが、あの部分でしっかりと銃床をホールドするのが正しいやり方だそうです。

今回はわりと成績が良く、4人中2位でした。

現在、ウッドハウスの若き共同社長で4代目のウィリアムとジョン(従兄弟同士)と、その父親達で最近リタイアした3代目、マーティンとデーヴィッドのゴント家の男達は全員、解禁中はフェザント(キジの一種)狩りをします。

狩場の地主の許可をもらい、数時間単位で場所を借りるのですが、1人10万円近くかかることもある、大変高価な趣味なようです。

また、飛んだ瞬間の安定飛行に移る前の鳥や、傷付いた鳥は撃っていけない等、たくさんのルールがあるのですが、全て“フェアであること”に重きを置く英国の紳士道の精神に通じています。

ただ、最近は動物愛護運動の高まりで趣味のハンティングに対しては逆風が吹き続けており、伝統文化として認知されている英国でさえ、その将来は決して安泰ではありません。

右上の写真は、ゴント家の拠点でありヨークシャー随一の美しく、豊かな町として有名な HARROGATE(ハロゲート)近郊の風景。

今回のシューティングも、この町の近くのシューティング場で行いました。

YURAKUCHO & GINZA

今日と明日の2日間、有楽町の東京交通会館で催事の為、本日は休日出勤です。

昭和40年、以前の東京都交通局のあった場所に、有楽町駅前再開発のシンボリックなビルとして建設されたこの東京交通会館は、以来有楽町のランドマークとして人々から親しまれてきました(当時はパスポートの都内唯一の申請センターとして、都民にとって非常に重要な場所でした)。

上の2枚の写真は、催事の行われている12階からの眺めです。

このビルが建った頃には周りには高いビルは殆ど無かったそうですが、現在は昔とはまた違った都会的な眺望を楽しむ事ができます。

そういえば、駅の反対側で“有楽町の顔”だったそごうも、ビックカメラに変わってしまいましたね。

少しずつ、時は流れているようです。

下の写真は、歩行者天国の銀座・中央通り。

この歩行者天国が始まったのも、昭和40年代だそうです。

日が落ちるのがめっきり早くなり、通り沿いのクリスマスツリーも早い時間から点灯しています。

もうすぐクリスマスですね...

忙しくて街を歩く時間がない方も、都心の季節の移ろいを一緒に感じていただければ幸いです。

P.S.

各分野のプロがガイドする有名情報サイト“All About”で、エドウィン・ウッドハウスの150周年記念服地“CELEBRATION(セレブレーション)”をご紹介いただいています。是非、ご覧下さい!!

http://allabout.co.jp/mensstyle/mensfashion/closeup/CU20061130B/

#この服地は、全国50店様限定でお取り扱いいただいております。

ご了承下さい。

YORKSHIRE① EDWIN WOODHOUSE

9月末から断続的にお届けしてきた“海外出張シリーズ”ですが、ついに最終目的地の英国 ヨークシャーとなりました。

以前(一昨年まで)は、2月と9月にパリで開催される服地見本市“PREMIER VISION(プルミエール・ヴィジョン)”が旅の始まりで、ブリュッセルのスキャバル等の英国以外の仕入れ先を数社訪問した後英国に入り、ロンドンを経てヨークシャーで終わるという行程でした。

しかし昨年から、以前はプルミエール・ヴィジョンに出展していた英国ミルが続々とミラノの“MILANO UNICA(ミラノ・ウニカ)に出展を初め、弊社がエージェントを務めるエドウィン・ウッドハウスなどはプルミエール・ヴィジョンへの出展を止めてミラノ・ウニカへ一本化することになりました。

その為私も昨年よりミラノ・ウニカにも行くようになったのですが、ミラノ・ウニカは毎回プルミエール・ヴィジョンの前の週に行われる為以前より1週間早く出国することになり、それに合わせて私の出張も長期化(今回は17日間)するようになりました。

2回合わせると1ヶ月を超える為、私は1年のうち1ヶ月は日本にいない計算になります。

さて、通常はパリから英国南部のBRISTOL(ブリストル)に飛び、ブリストルから車で1時間の都市でDEVONSHIRE(デヴォンシャー)の州都であるEXETER(エクセター)に行き、英国最大のファミリー(同族経営)マーチャント リア ブラウン&ダンスフォードを訪問します。

そして、ロンドンで週末を過ごし日曜日の夜にヨークシャーに入るのですが、今回はお取引先様のアテンドがパリであった為エクセターには行かず、パリから直接ロンドンに入りました。

毎回、ヨークシャーでの初日はエドウィン・ウッドハウスを訪れます。

ミラノ・ウニカでは他のミルのブースも多く訪れないといけないので、弊社の最重要仕入先の一社であるウッドハウスとの次のシーズンのコレクションの打ち合わせは、やはり腰を据えて行わないといけないのです。

左上の写真は、本社3階のコレクションルームで同社の膨大なサンプルの中から日本に向いた色柄を選んでいるところです。

服地の色柄を見る上で“光”が非常に重要な為、この部屋には大きな窓と天窓があり自然光でサンプルを見ることができます。

各ミルでは、一つの柄でも100色近い数を通常“ブランケット”といわれるマス見本で試作する為、その全てを見ようとするとかなり大変です。

また、弊社は現在ウッドハウスの多くのクオリティーを日本で展開しており、新バンチや原反のデリバリーなどに関する細かい打ち合わせも多い為、同社には毎回2日間カンヅメとなり商談に没頭します。

ところで、今回の訪問に於ける重要なミッションの一つが、当サイトのカテゴリーの一つ“A GUIDE TO FABRICS(服地について)”内の “VIRTUAL TOUR(工場見学)”に使用する工場内の写真で、足りないものの写真を撮影することでした。

今までフィルムで撮影したものや、デジカメで撮影したものが各工程で混在していたので、これを機に全ての工程をデジカメで撮影することにしたのですが、英国伝統で現在は希少な仕上げ法“ペーパープレス”など限られた曜日にしか行われない工程などもある為、全てをカメラに収めるのにはなかなか苦労しました。

右上写真は、2日目でようやく撮れた“ペーパープレス”の工程です。

大きなボールの中には電極が入っており、加熱されて温かい状態のものを次々に服地の間に挟みこんでいきます。

その後、巨大な万力のようなもので2トンもの圧力を加えながら一晩寝かします。これにより服地が安定し、抜群のツヤとコシが与えられるのです。

挟み込みの作業は簡単にやっているように見えますが、2人がかりでシワを作らずにテンポよくやらないといけない為、熟練した職人でないとできないとの事です。

“VIRTUAL TOUR(工場見学)”は、実際にミルに行かないと見れない服地製造工程が写真と解説付きでご覧いただけるページですので、スーツ業界の方でまだご覧いただいていない方は是非一度ご覧下さい!!

MONO④ MEMORIAL GOODS

一昨日の土曜日に、第4回となるフットサルがいつものMFP味の素スタジアムで行われました(今回は初めてメンバーがかなりミックスされ、私のチームは5勝1敗と快勝しました!)。

そこに、10月の“ラ・フェスタ ミッレ ミリア”(以下、LFMM)に出場しパドックパスを手配してくれたT君が初参加してくれたのですが、私に珍しいおみやげを持ってきてくれました。

それが左上写真のラーメン丼。

出場者のみに通過地点の自治体等からプレゼントされる、LFMMの記念品です。

4日間で1,000マイル(約1,600キロ)を走破する過酷なヒストリックカーラリーであるLFMMですが、先日の“ジーロ・デ・軽井沢 SPECIAL”の際にもご説明させていただいたように、参加車両は“コマ図”という特殊な地図を用い、各チェックポイント(以下、CP)を指定された時間で通過することが求められます。

参加車両が通過するCPは、タイム計測ポイントの設置や、各車がタイム調整する為に広いエリアを必要とする為、“道の駅”や公共施設の駐車場などに通常設けられます。

LFMMは非常に有名なラリーの為(参加費も非常に高額なのです...)、運営側からもらえるノベルティーも多いのですが、各CPの自治体からのこのようなおみやげもバラエティー豊かなようです。

こちらは会津喜多方のCPでのおみやげですが、喜多方ラーメンにちなんだ丼です。

このような地域色の強いおみやげは、出場された方にとってはその町を思い出すことができる、よい記念品となる事でしょう。私はまだLFMMに出場したことはありませんが、まだ見ぬ美しい景色に思いを馳せながらラーメンを啜りたいと思います。(あと、LFMMのネーム入り“手ぬぐい”もいただきました。こちらもレアだと思います。)

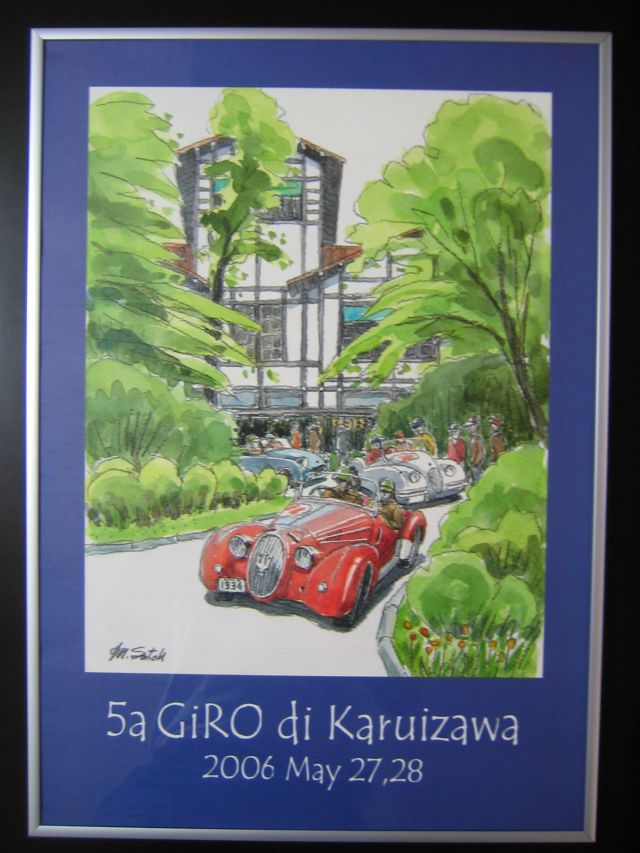

右の写真は、私が本年5月の“第5回 ジーロ・デ・軽井沢”に出場した時にいただいた記念ポスターです。

大会の顧問をされている佐藤允弥さん(元・本田技研デザイナー)がお描きになられた、大会の舞台であった軽井沢の名門 万平ホテルをスタートするヒストリックカー達の美しい絵で、私にとって初めてのラリーの思い出として、額に入れて自宅の玄関に大切に飾っています。

さて、もうすぐ12月。今年も残すところ僅かとなりました。

次回からはいよいよ、“海外出張シリーズ”の最終目的地 英国ヨークシャーの話題をお届けしたいと思います。

GIRO DI KARUIZAWA "SPECIAL" -Ⅱ-

あまり車に興味の無い方には申し訳ありませんが、先週末の“ジーロ・デ・軽井沢 SPECIAL"に出場していたヒストリックカー達の中から、数台をピックアップしてご紹介させていただきます。

まずは、“ラ・フェスタ ミッレ ミリア”の時にもご紹介させていただいた“MGA”(左上写真)です。

1950年台的な丸みを帯びた美しいボディーラインが特徴で、オープンとクローズドの2種類のボディーがあります。

右上写真が、MGと共に英国を代表する自動車メーカーであったAUSTINの2シーターオープン、“AUSTIN HEALEY SPRITE"。

“カニ目”の愛称で親しまれているこの愛らしい車は、このようなヒストリックカーイベントではいつも子供達からの一番人気。

その筋では有名な“バルンくん”(著者:小森誠 福音館書店)という絵本の主人公のモデルにもなっているのですが、私も子供用に欲しいと思いつつ未だ本屋に探しに行けずにいます。

余談ですが、この車は英国では“FROG EYE(カエル目)"と呼ばれていて“カニ目”ではありません。

左下写真は、ドイツを代表するヒストリックカー“PORSCHE 356"です。

ドイツ車のヒストリックカーはなぜか日本ではあまり多くなく(スポーツカーが少ないのが理由だと思われます)、このようなイベントではいつも少数派なのですが、この車はドイツ車の中では最大勢力で必ず見かける車の一つです。

最後が“FERRARI DINO 246"(右下写真)。

“跳ね馬(マーク)の付かない唯一のフェラーリ”として知られるこの車は、フェラーリとしては例外的な6気筒エンジン搭載車。

フェラーリの創業者 エンツォ・フェラーリが、若くしてこの世を去った息子 アルフレディーノの愛称をこの車に与えたという悲しいストーリーはあまりにも有名です。

今年5月の“第5回 ジーロ・デ・軽井沢"の時には、“イタリアの至宝”と称される“CISITALIA”、“STANGUELLINI”、“OSCA”などの小型レーシングカーが多く出場していましたが、今回は運悪く同日に“バルケッタ・ミーティング”というイタリア車のイベントが小田原で開催された為、殆どがそちらに流れてしまい、残念ながらイタリア車がかなり少ない状況でした。

この時期は見ているだけでもかなり寒く、参加されている方々にとってはかなり過酷なラリーだったと思います。

次回は、来年5月に開催される“第6回 ジーロ・デ・軽井沢"。

新緑が溢れる美しい軽井沢を、100台近くのヒストリックカー達が駆け抜けます。私も、10月の初めに乗って以来一度も愛車の世話をしていないので、今週末こそは久しぶりにエンジンを掛けて来年5月に向けたコンディション管理に努めたいと思います(天気はどうなんでしょうか??)。

ページ移動

- 前のページ

- 次のページ