シリーズで“第6回 ジーロ・デ・軽井沢”について書かせていただいてきましたが、いよいよ最終回となりました。

2日目の日曜日も、前日に引き続き空は綺麗な青。

当初の天気予報から考えると、本当に奇跡のような良い天気に恵まれました。

最終日となる2日目は万平ホテルからのスタートになり、鬼押出し、草津、嬬恋のルートで最後の小旅行をして、ランチタイムまでに軽井沢に戻ってきてゴールとなります。

2日目のスタート前は初日と違い多少時間に余裕がある為、参加者同士で歓談を楽しむ姿が多く見かけられます。

左上写真はゼッケン81番の1970年式“FERARRI DINO 256GT”で、ドライバーは雅楽師の東儀秀樹氏。立って愛車に手をかけているのがご本人です。

ファンと思われるマダム達に取り囲まれ、写真をねだられまくっていましたが、イやな顔一つせずに笑顔で応じられていたのが印象的でした。

右上写真は、スタートを待つ1934年式の“MG K3 MAGNETTE”のリアビュー。

戦前車も多数参加していましたが、戦前のスポーツカーは本当に格好がいいですね!

同じくスタートを待つ1951年式の“BENTLEY MKⅥ HALSE SPECIAL(左下写真)”は、サイドブレーキがボディーの外にある為ストップ&ゴーが大変そうでしたが、その仕草がなんとも格好よく、迫力のルックス共々しばし見入ってしまいました。

さて、スタート後は私のいつものドライブコースでもある、白糸の滝を通る有料道路を走り、浅間山方面に向かいます。この道路は森に囲まれた山道で大変景色が美しいのですが、やはり他のヒストリックカーと一緒に走るのは、一台で走るのとは比べ物にならない愉しさがあります。

右下写真は、浅間山の中腹を鬼押し出しに向けて走る有料道路にあるレストインで、チェックを受けた時のもの。

目前には浅間山の雄大な姿が広がっています。

その後も素晴らしい景色を臨むルートを他車とのランデブーを愉しみつつ、13時過ぎにJR軽井沢駅西側駐車場にゴールしました。

そして、今回の結果は・・・ 19位でした!(91台中)

初日のチェックポイントの一つで、前後車のチェックミスに巻き込まれるアクシデントがあった為、少し順位を落としてしまいましたが、昨年の16位に引き続きまずまずの成績でした。

しかし、今回は素晴らしい天気の中、フルオープンで2日間愉しめたのが何よりの収穫!!久しぶりに日常を忘れ、少年に戻って愉しんだ2日間でした。

(4回に亘ってお付き合いいただき、どうもありがとうございました。また、“ジーロ・デ・軽井沢”運営関係者の方は、本当にお疲れ様でした。)

記事一覧

GIRO DI KARUIZAWA 2007④ -DAY 2-

GIRO DI KARUIZAWA 2007③ WELCOME PARTY

前回に引き続き、“ジーロ・デ・軽井沢”の基点、そして宿泊地となったのが、1764年まで遡る長い歴史を誇る、軽井沢随一の名門“万平ホテル”です。

近年では秋篠宮様ご一家が宿泊された際によくテレビに出ていましたが、その格式とクオリティーの高さから政財界の要人がよく利用するホテルとして知られています。

またジョン・レノンが生前このホテルを愛し、亡くなる前年の夏まで4シーズン連続で宿泊したという逸話もあり、同ホテルのカフェテラスでは、氏のお気に入りであった“ロイヤルミルクティー”が思い出のメニューとして現在も供されています。

さて、初日の競技が終了した後の19:00から、同ホテル別館の“ザ・ハッピー・ヴァレー”で、全参加者と大会関係者を交えた“ウェルカムパーティー”が盛大に開催されました(乾杯の模様・左写真)。

大会委員長である軽井沢町長の佐藤雅義氏や、軽井沢観光協会会長などの軽井沢町の要人も多く出席していましたが、初日の競技の表彰式のプレゼンテーターは、今年も直木賞作家の藤田宜永氏が務められました(右写真の中央の方、左が筆者)。

以前にこのブログで書いたことがありますので(詳しくはこちらから)、ご存知いただいている方も多いと思いますが、もともと先生の大ファンだった私は、ひょんな事から弟(三男)が先生のお知り合いになったご縁があり、昨年のパーティーでは初対面なのに来賓席のお隣の席という感動のサプライズをいただきました。

その後、昨年の夏にも“ジーロ・デ・軽井沢”の実行委員長ご夫妻にご招待いただいた“花火を見る会”でまたご一緒(この時は、奥様の小池真理子さんもご一緒でした)させていただきましたが、今回久しぶりにお目にかかる事ができました。

残念ながら今回は席が離れていた為、立ち話しかできませんでしたが、「夏にまたゆっくり飲もうよ!」とのお言葉をいただきました。

様々な方との出会い・再会も、“ジーロ・デ・軽井沢”の愉しみの一つです。

ITALIAN WINE DAY @ROPPONGI HILLS

“ジーロ・デ・軽井沢”シリーズの途中ですが、ここで一休みして先週末に六本木ヒルズで行われたイベントについて書かせていただきます。

今季は“プリマヴェーラ・イタリアーナ(日本におけるイタリア 2007・春)”期間中で、様々なイタリア関連のイベントが開催されてきました。

そして、6月2日(土)は“イタリアワインの日”と言う事で“イタリアワイン・デー祭”が行われ、六本木ヒルズにイタリアのピアッツア(広場)が出現しました。(6月2日・3日の2日間)

広場には、ワインバーやワインショップ、ピザやジェラートのショップ、雑貨店など、イタリアの街角に佇む感覚で愉しめるスペースが登場し、多くの人々が訪れました。

広場中央では、パンツェッタ・ジローラモ氏夫人による“イタリア家庭料理セミナー(左上写真)”をはじめとした数々のセミナー、イベントが行われるなど、大人も愉しめる企画が盛りだくさん。

エリア(州)ごとに設けられた“イタリアンワインコーナー(右上写真)”のワインや、プロシュート(生ハム)などを販売する“イタリアンフードコーナー(左下写真)”で購入したフードなどを会場内で早速堪能する人々が多く見かけられました。

私は車で行った為ワインは飲めませんでしたが、おいしいジェラートとエスプレッソでイタリア気分に浸ってきました。

会場内ではイタリア車・バイクの展示も行われ、“ALFA ROMEO”と“DUCATI”のブースが設けられていました。

“ALFA ROMEO”の4台の展示車の中には新しい“SPIDER”もあったのですが、今の私は“159 SPORTWAGON(右下写真)”に惹かれてしまいます。

ワゴンなのにこの格好良さは「さすがアルファ!」ですね。

GIRO DI KARUIZAWA 2007② -DAY 1-

万平ホテルでのドライバーズミーティングが終わると、各車順番にホテルを出て、今回のスタート地点である“エルツおもちゃ博物館”の駐車場に向かいます。

ホテルの出口や、メインストリートに出るまでの木々に囲まれた美しい小路には、既に多くのギャラリーが集まっており、これからの2日間に亘る旅を控えたヒストリックカー達を温かい拍手で送り出してくれます。

「あ~、ついに始まるんだ!」と気持ちが高まる瞬間です。

今回のスタート地点に選ばれた“エルツおもちゃ博物館”があるのは、軽井沢南部の塩沢地区。“軽井沢タリアセン(旧塩沢湖レイクランド)”にも程近い、緑豊かで閑静なエリアです。

到着するとゼッケン順に駐車スペースに誘導され、目前のスタートを待ちます(左上写真)。ここにも多くのギャラリーが集まっていて、磨き上げられたヒストリックカー達に見入っています。

そして、スタート時間の9時になると、1号車から30秒おきに次々にスタート(右上写真)。“第6回ジーロ・デ・軽井沢”の始まりです。

スタート後は、“コマ図”と呼ばれるルートマップを頼りに、指定されたルートを通って最初のチェックポイントを目指します。

前回同様、今回も景色が素晴らしく、運転していて愉しいルートが選ばれていますが、それに加えて今回は天気も最高で空には雲一つありません。

気持ちいい山道を、他の参加車輌とともに駆け抜けます(左下写真)。

右下写真は、第1チェックポイント“雷電 くるみの里”でのタイム計測の様子。

最初のチェックポイントでのタイム計測は、毎回最も緊張する瞬間です。

(次回の“WELCOME PARTY”に続きます)

GIRO DI KARUIZAWA 2007① MAMPEI HOTEL

######################################

もともと雨だった天気予報は数日前に曇りに変わったが、前日の雨は深夜になっても完全には止んでいなかった。

そして迎えた当日の早朝。

晴れ渡った空にはすでに太陽が燦燦と輝いており、新緑に覆われた森の木々のあいだからは、光の筋がいくつも伸びて地面を照らしている。

舗装された道路はもう乾いているようだ。

まだ完全には目を覚ましていない森は静寂に包まれているが、時折遠くのほうから普段聞くことの無い種類のエグゾーストノートが響いてくる。

重厚なもの、軽快なもの、その全てがヒストリックカー独特のものであることが分かる。

その数が段々多くなってきた。

そう。今日は年に一度軽井沢を舞台に行われるヒストリックカー達の祭典、“ジーロ・デ・軽井沢”の開催日なのだ。

#######################################

という訳で、エッセー風の書き出しで失礼しましたが、先週の土・日曜に軽井沢を舞台に繰り広げられるヒストリックカーのタイムラリー“ジーロ・デ・軽井沢”の第6回大会が開催され、私もコ・ドライバーの弟と共に2度目の出場を果たしてきました。

当初の天気予報はすっかりはずれ、当日は朝から快晴。

最高のヒストリックカーラリー日和でした。

集合場所であり、このラリーの基点となる“万平ホテル”に着いた頃には、既に多くのヒストリックカー達が集まっていました(右上写真)。

受付と車検を済ませ、今回割り振られたナンバー“43”のゼッケンをボディーに張って準備完了(左下写真)。

今回はハードトップ(屋根)を取り外したフルオープンで、美しい景色と心地よい風をフルに堪能します。

スタート地点への移動が近づいてくると“ドライバーズミーティング”が行われ(右下写真)、競技ルールの説明や注意事項の伝達が行われます。

これからの競技を安全に楽しく行う為、そして好成績を残す為、200人近くの参加者達は真剣な表情で耳を傾けています。

(次回の“DAY 1”に続きます)

SCABAL × MGB

左上の写真は、世界最大規模のウールンマーチャントとして有名なスキャバルの今季のコレクション(S/S 2007)写真の1枚です。

撮影に使用されている車両は、実は私の愛車と同じ“MGB MK-Ⅰ”の色違いです。

以前にスキャバル社長のグレゴー・ティッセン氏にブリュッセルでお会いした時、「今度のコレクションの写真に、キミの愛車と同じ車を使うので楽しみにしててよ!」と言われていたのですが、「さすがスキャバル!」の格好いい写真に同型車オーナーとして嬉しくなってしまいました。

右上写真は、昨年9月にスキャバル本社にお邪魔した時、この写真がコレクション展示の一部として使用されていた時の様子です。

“TRAVEL”をテーマにしたと思われるリラックス感溢れる爽やかなイメージが、オン・オフのウェアーにおいて見事に表現されています。

ところで、このブログでも何度か紹介させていただいている、軽井沢を舞台に繰り広げられるヒストリックカーのタイムラリー“ジーロ・デ・軽井沢”の第6回大会が、いよいよ今週末(土・日曜)に開催されます。

周囲の方々のご協力もあり、車のコンディションは良好の状態で臨む事が出来そうですが、昨年に引き続き初日の土曜はあいにくの雨の予報...

日曜の天気は良さそうなので、二日目こそは屋根(ハードトップ)を外してオープンで走りたいと思っています。

結果と様子はこちらでまたご紹介させていただきます。

では、安全運転で頑張ってきます!

LONDON⑧ CONDUIT STREET

リージェント・ストリートとニューボンド・ストリートを結び、サヴィル・ロウにも接しているのがこの通り、コンデュイット・ストリートです。

ほんの数百メートルの短い通りですが、最近は私達もよく知っているブランド、ショップが進出してきています。

まずは、125年を超える歴史を誇り、英国を代表するレザーブランド“CONNOLLY(コノリー・左写真)”です。

高品質レザーで有名なこのブランドは、“ROLLS-ROYCE”、“ASTON MARTIN”、“JAGUAR”などの高級車のシート用レザーに採用され、その名を馳せてきました。

現在はファッション分野に積極的に進出しており、このショップではレザーグッズ以外にもメンズ、レディースのトータルコレクションが展開されています。

そして、右写真は近年人気の高いバイクウェアブランド“BELSTAFF(ベルスタッフ)”。

もともとは、1924年創業の英国のアウトドアブランドだったのですが、数年前に経営難からイタリアの企業に営業権が譲渡されました。

現在は、以前1ジャンルに過ぎなかったバイクウェアに特化し、もともとの高い機能性に洗練されたデザインが付加されたウェアの数々が、バイク用としてだけではなく、感度の高い人々のシティーウェアとしても人気を集めています。

LONDON⑦ PUBLIC TRANSPORTATION

久しぶりになってしまいましたが、ロンドンの話題に戻らせていただきます。

今回は、趣向を変えた“PUBLIC TRANSPORTATION(公共交通機関)”というテーマで、特に運賃について書かせていただきます。

今も100年前と同じクラシックで美しい街並みを誇るロンドンですが、実は市民を取り巻く環境はこの10年でも随分変わってきています。

その筆頭とも言える現象が物価の高騰です。

バブルとも囁かれる好調な経済の影響で、地価と共に物価も全体的に上がってきており、ロンドン市民の大切な足であるバスや地下鉄などの運賃もここ数年で段階的に値上げされてきました。

特にオリンピックの開催決定後は、大幅な値上げがおこなわれました。

現在の市内のバス運賃は2.00ポンド(約478円)。

名物だった扉が無く、好きなところで降りることの出来た旧タイプのバスは数年前に完全に姿を消し、今は新型の2階立てバス(左写真)がロンドンの新しい顔となっています。

最近新方式が導入され、乗車前に券売機(右写真)でチケットを買うシステムになり、車内で支払うことはできません。

また、特に酷いのがTUBE(チューブ)の愛称で親しまれている地下鉄の運賃で、現在の初乗り運賃はなんと4.00ポンド(約956円)!!

一駅乗るだけでこの値段です。

現在はJRのSuica(スイカ)に似たOyster(オイスター)というカードがありこれを使うと安くなったり、2回乗る料金で1日乗り放題券が買えたりと、安く乗る手段もあります。

しかし、旅行者が気軽に乗るには程遠い環境で、私も毎回頑張って長距離を歩いて移動しています。

KANDA-MATSURI

本日は土曜ですが、社内催事の為出勤しております。

さて、今日明日と“江戸三大祭”の一つに数えられる、江戸総鎮守・神田明神の例大祭“神田祭”が行われています。

弊社の現在の所在地は神田淡路町ですが、創業以来の長い間隣町の神田須田町に社屋がありました。

今では随分変わってしまいましたが、神田須田町は“服地問屋”の街”として栄えた場所で、他でも神田岩本町は“洋服問屋の街”、神田神保町は“古本屋街”など、一つ一つの町が特色と長い歴史を誇ってきました。

天平2年(730)に遡る長い歴史を持つ神田明神は、そんな町々の人々から親しまれ続けてきたのです。

本日行われている“神幸祭”では、3基の鳳輦・神輿をはじめとする総勢300名からなる祭礼行列が氏子の町々―東京の都心、神田日本橋、大手丸の内―を練り歩きます。

その姿はかつての江戸の天下祭を彷彿とさせる賑やかさです。

写真は、弊社近くの靖国通りで今朝撮ったものです。

THE LONDON CUT -MEMORIAL BOOK-

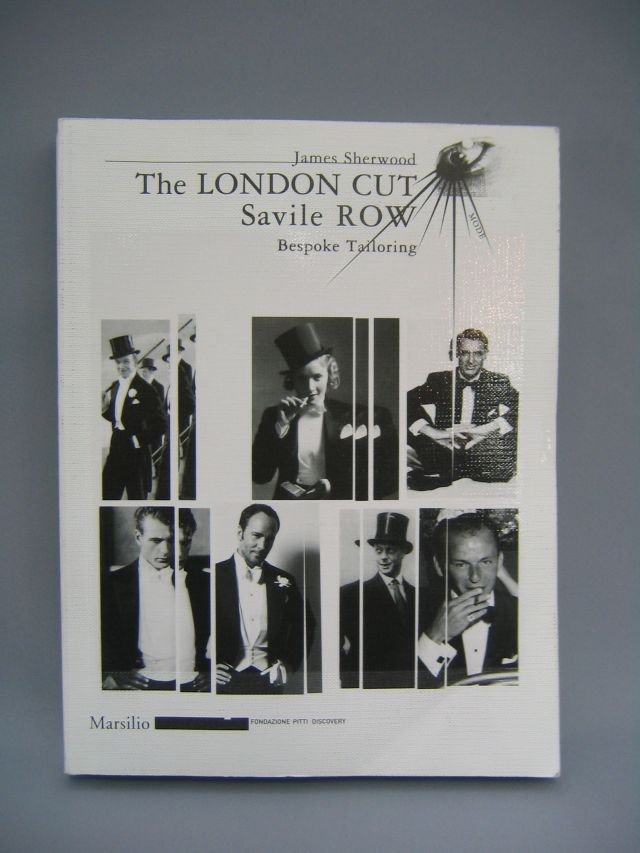

本年1月初旬にフィレンツェで開催された高級紳士服の展示会“PITTI UOMO(ピッティー・ウォモ)"の春夏展に合わせ、別会場のピッティー宮殿で行われた史上初の特別展“THE LONDON CUT / SAVILE ROW BESPOKE TAILORING”については、当ブログでも紹介させていただきました(詳しくは特別展から)。

その後、この特別展を記念して出版された本についても書かせていただきましたが(記念本・左写真)、早速反響があり数軒のお取引先様から「是非1冊欲しい!」とのお声をいただきました。

弊社としても貴重な文献として確保したかった為、この特別展の開催に深く関わっていたLEAR BROWNE & DUNSFORDのジェームス・ダンスフォード氏にお願いしていたのですが、先月末にようやく数冊入手することが出来、ご要望のあったお取引先様にもお分けする事ができました。

ただ、他にもご要望のあるお取引先様や、「お客様の分も出来たら欲しい」と言うお声まである中、「なんとかもっと入手出来ないか...?」と画策していたのですが(この本は1,000部の限定だという情報もあります)、先日ある方から「日本のアマゾンに出ているよ!」との情報をいただきました(amazon)。

現地からの取り寄せで納期が3~5週間となっていますが、価格は現地価格(20ユーロ)と比べてもあまり変わりなく、送料を考えるとむしろお徳と言えるのではないでしょうか。

万人向けの本ではない為ロングセラーになるとは考えられず、将来は絶版になる可能性が大ですので、興味のある方はこの機会に購入をご検討されたらいかがでしょうか?

右の写真は、特別展で伝説のカッター“TOMMY NUTTER(トミー・ナッター)の偉業を伝える“SAVILE ROW TRIBUTE TOMMY NUTTER”の部屋に展示されていたスーツです。

(amazonでのご購入に関するトラブルなどに関しては、弊社は一切関知いたしかねますので、ご了承をお願いいたします。)